食物繊維「グアーガム分解物(PHGG)」の有用性 -

経管栄養の合併症のなかでも、下痢や便秘は医療・介護従事者にとって大きな悩みのタネとなっているようです。医療者の負担が増えるだけでなく、患者さんにとって不快な症状でありQOLを低下させる要因にもなるため、適切な対策を実施することが望まれます。

下痢・便秘対策の一つとして、臨床現場で注目されている水溶性食物繊維「グアーガム分解物(PHGG)」があります。ここでは、PHGGの特徴や生理作用、下痢や便秘への有用性を示す報告などについて、さっと学べるように大事なポイントをまとめました。

経管栄養による下痢や便秘に悩まされる患者・医療者

食物繊維の一種であるグアーガム分解物(PHGG)とは

臨床現場で注目が集まる、PHGGの生理作用

PHGGの特徴①:高発酵性で生理作用の高い酪酸を多く産生する

PHGGの特徴②:臨床的有用性について高い評価を受けている

PHGGの特徴③:下痢・便秘に関する臨床現場からの報告

PHGG関連コンテンツのご紹介

経管栄養による下痢や便秘に悩まされる患者・医療者

適切な栄養補給は健康を維持するための基本です。栄養障害が進行すると、組織・臓器の機能不全、創傷治癒遅延、感染性合併症の発生、原疾患の治療障害や悪化が懸念されます。そのため、口から食べられない、あるいは経口摂取のみでは必要な栄養量を摂取できない場合には、経管栄養法による栄養補給が選択されます1)。

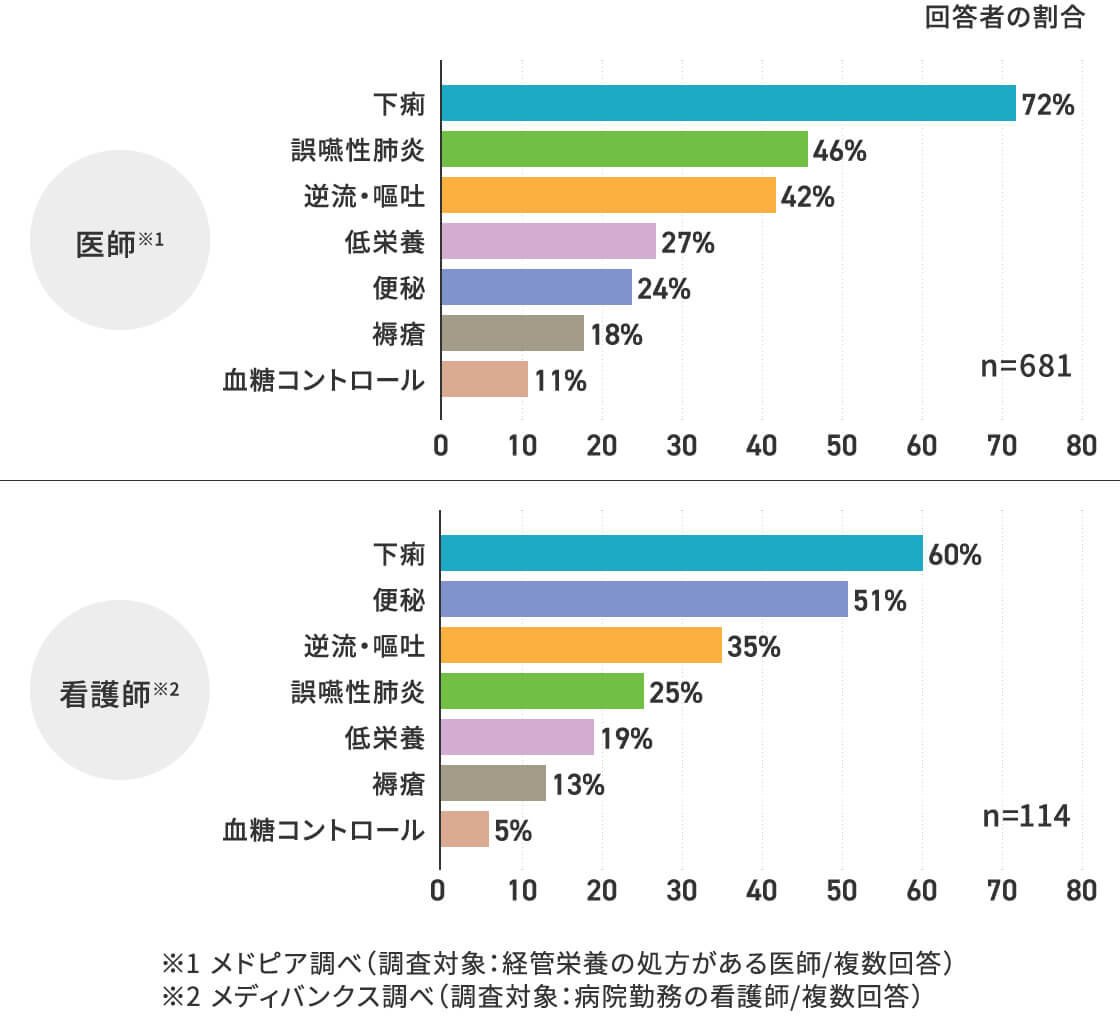

しかし、経管栄養の実施に際しては様々な合併症が起こり得ます。医師と看護師を対象に経管栄養における困りごとを調査したところ、医師・看護師ともに最も多く挙げられたのは「下痢」でした(図1)。また、看護師では下痢に次いで「便秘」にも悩んでいました。

図1 経管栄養における困りごと(医師、看護師)

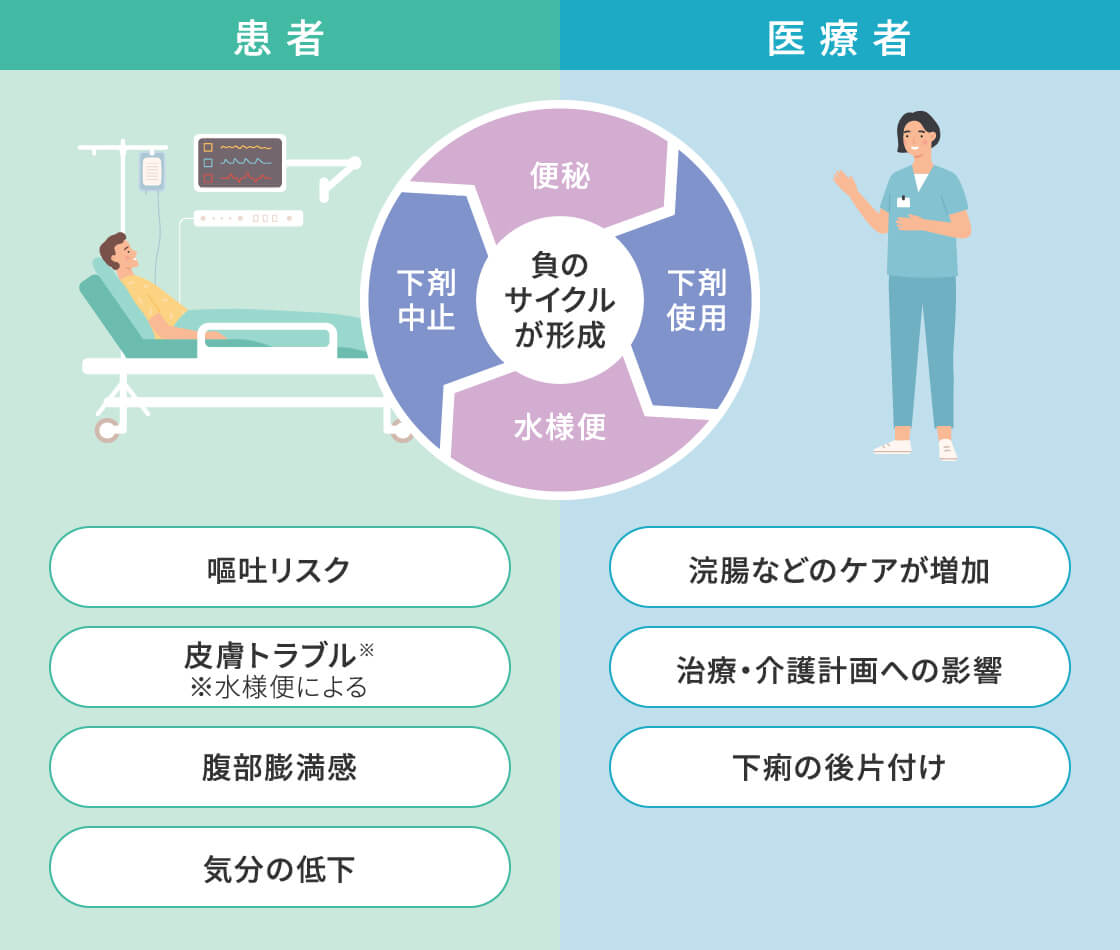

下痢や便秘、すなわち排便障害は、患者さんにも医療者にも多大な負担を及ぼします(図2)。よくあるのが、便秘に対して下剤を使用したところ、水様便になったので下剤を中止すると、また便秘になる…という負のサイクルが繰り返されることです。患者さんは嘔吐や皮膚トラブル、腹部膨満感、気分の低下などに悩まされますし、医療者にとっては浣腸などのケアの増加、治療・介護計画への影響、下痢の後片付けなどの負担がかかります。

経管栄養は適切な栄養補給を行って健康を維持するために必要です。ならば、いかに下痢や便秘などの合併症を減らし、患者さんや医療者の負担を軽くするかを検討すべきではないでしょうか。