経管栄養時の便秘の原因と対策 -

経管栄養時に便秘が発生すると下剤に頼りがちですが、それは後に患者・利用者さんや医療・介護スタッフに大きな負担をかけかねない行為です。便秘の原因には多くの種類があり、個別アセスメントを行ったうえで適切な対策を行うことが大切です。たかが便秘、されど便秘です。

ここでは経管栄養における排便コントロールの重要性を認識するとともに、ガイドラインに準じた便秘の原因・分類と、インプット・トランジット・アウトレットの観点から便秘対策を考えるうえでのポイントについて解説します。

監修者からのメッセージ

水野英彰先生(目白第二病院)

高齢者では、便秘に困っている人が著明に増加している傾向が見られます。加齢による便秘の一因として、食物繊維の摂取量の低下による腸内環境の悪化があります。高齢者の便秘に対して安易に下剤を使用することで、便秘と下痢を繰り返してしまったり、経管栄養の中止につながってしまったりする可能性があります。まずは腸内環境に目を向けて、食物繊維などの食事の見直しを検討してみてください。

経管栄養における排便コントロールの重要性

経管栄養、すなわちチューブを用いた経鼻経管栄養法や胃瘻などの経瘻孔法を実施している患者・利用者さんにおいては、便秘と下痢を繰り返しやすいことが知られています。

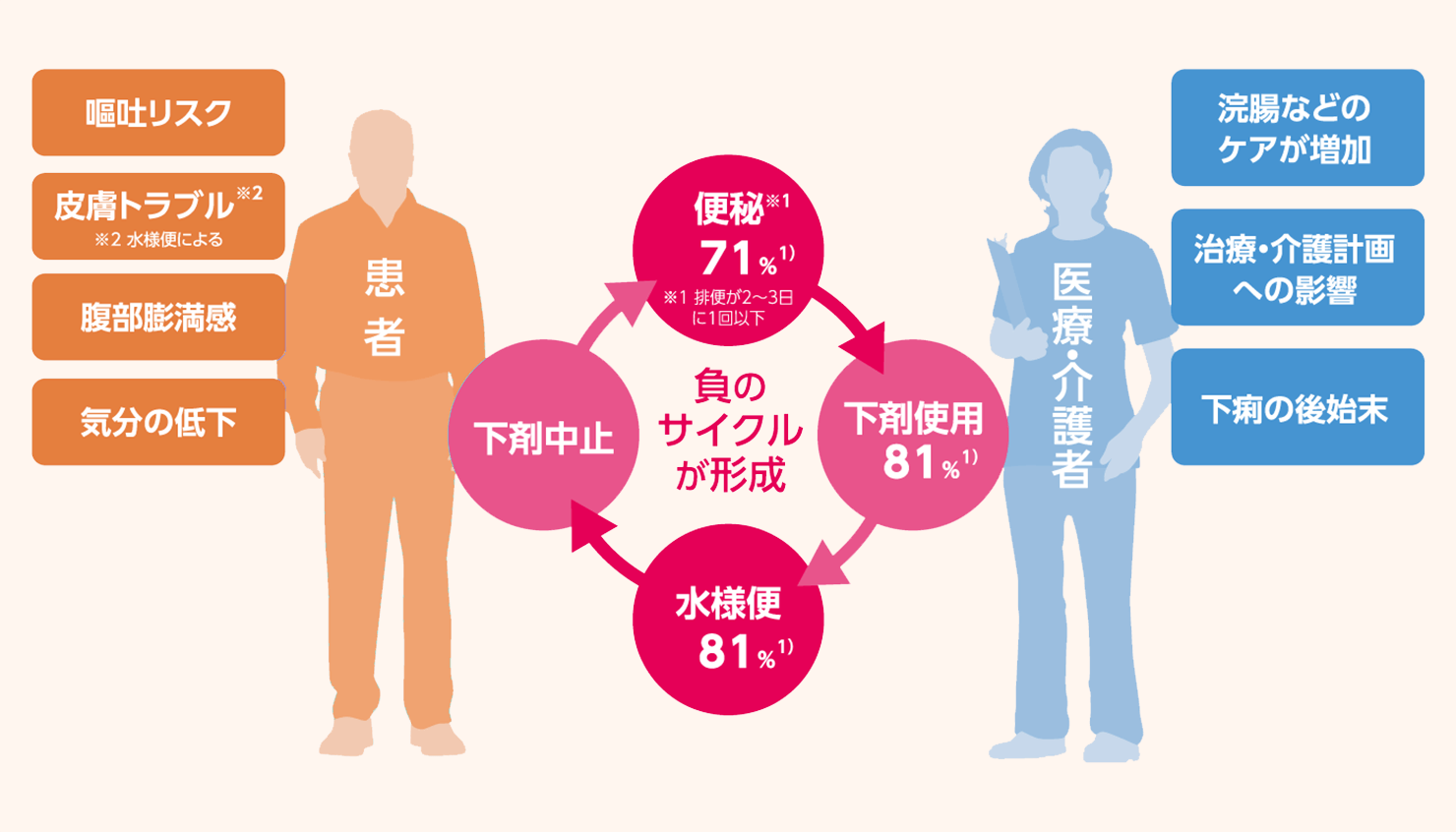

多くの医療機関や介護施設では、便秘が疑われる患者・利用者さんに対して下剤の投与が行われます。中には下剤が効き過ぎて下痢となり、下剤を止めるとまた便秘になり、また下剤を投与して下痢に…という負のサイクルが起こることがあります。

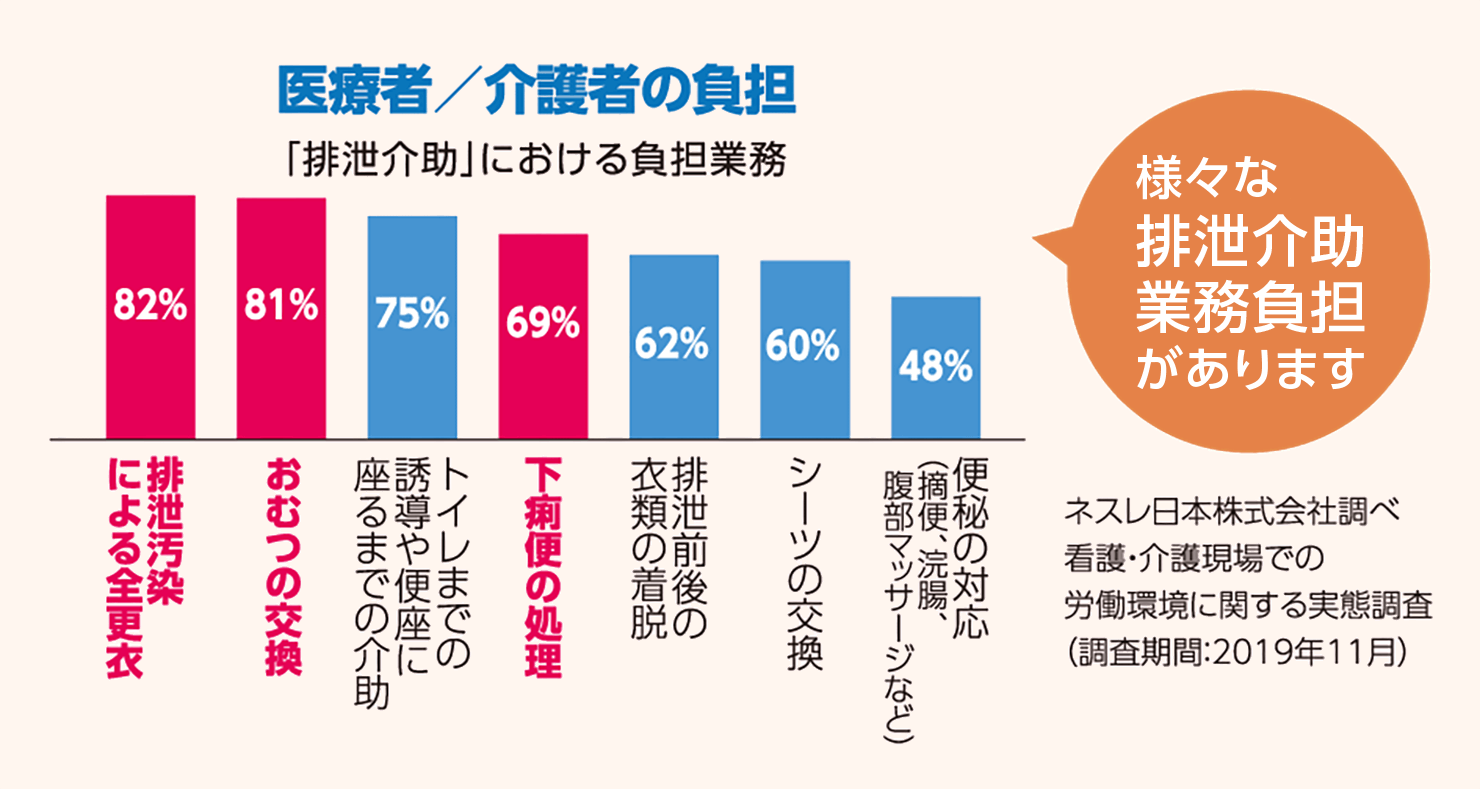

このことは患者・利用者さん本人に精神的な苦痛をもたらすだけでなく、嘔吐による誤嚥性肺炎、皮膚トラブルによる褥瘡発生、腹部膨満感など他の症状を引き起こすリスクが高まります。また、医療・介護スタッフにとっても排泄ケアに時間と労力が大きく割かれてしまい、業務の負担が重くなります。

この便秘⇔下痢の繰り返しを止めることができれば、患者・利用者さん本人にとっても、医療・介護スタッフにとっても大きなメリットとなります。経管栄養を継続し、“When the gut works, use it !” (腸が動いているなら、腸を使おう!)の原則のもと十分な栄養投与を継続することができます。

経管栄養時にみられる便秘の原因

便秘とは医学的に「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態2)」と定義されています。排便回数や排便量が少ないために糞便が大腸内に滞った状態、または直腸内にある糞便を快適に排出できない状態を示します。 2)慢性便秘症診療ガイドライン2017

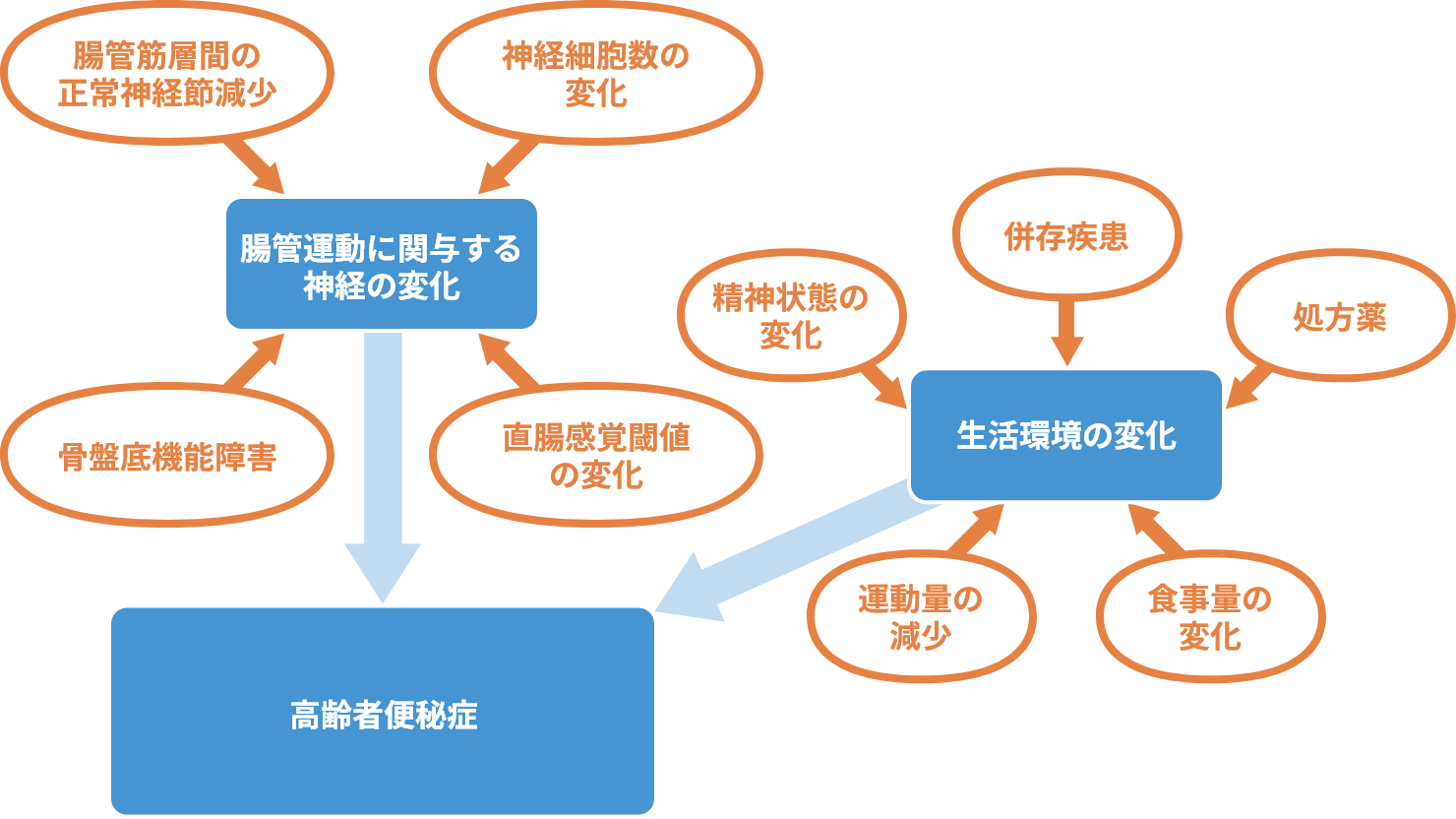

経管栄養を行う患者・利用者さんには高齢の方が多いですが、高齢になると便秘の有病率が高まることが知られています。加齢により腸管運動に関与する神経が変化することと、生活環境の変化(併存疾患、処方薬、精神状態、食事量の変化、運動量の減少など)が起こることで、高齢者は便秘になりやすいと考えられています。

日本では昔から、便秘の原因などにもとづいた下記の分類が用いられてきました。

⚫︎ 器質性便秘

⚫︎ 症候性便秘

⚫︎ 薬剤性便秘

⚫︎ 機能性(痙攣性、弛緩性、直腸性)便秘

⚫︎ 原発性(特発性)便秘

⚫︎ 続発性便秘

しかし、国際的にはこのような原因による分類法ではなく、病態による分類法が一般的に用いられています。

⚫︎ 排便回数減少型便秘

⚫︎ 排便困難型便秘